時々会話にでてくる人柱って

よく何かの犠牲になる時に「人柱」と言われることがある。真田太平記に家康が大井川を渡る時に橋が流されたので人が柱になってとか、漫画「お~い竜馬」の山内容堂公が橋を渡る時に郷士が橋の下で殿が渡るのを支えているシーンがありますように、人柱とは一時的に柱を支えるまたは柱になることで恒久的に柱になる意味だとは思いませんでした。

人柱とは

という意味だそうです。

[amazonjs asin="B004CFBDQE" locale="JP" title="真田太平記 全12巻完結 マーケットプレイス 文庫セット"]

[amazonjs asin="4091939104" locale="JP" title="お~い! 竜馬 文庫版 コミック 全14巻セット (小学館文庫)"]

そんな人柱の伝説が大阪にあります。しかもなんと身近な長柄橋。

推古天皇の時代に長柄橋が完成間近で流されしまい。中々完成しなかった。その時地元の長者・巌氏が「架橋を成功させるには人柱が必要。袴につぎの当たった者を人柱に」と役人に進言した。ところが自分の袴につぎがあり、巌氏は心ならずも自らの失言により、人柱になったと言う。

『物言じ父は長柄の 橋柱 鳴ずば雉子も 射られざらまし』

とうたったと言われている。また巌氏の娘・照日は父の死を悲しみ、物言わぬ人となってしまった。ついに離婚されることとなり、 夫が実家まで送ってきたが、その途中1羽の雉の鳴く声が聞こえ、すかさず夫は弓矢をとり、雉を射止めた。そのとき照日の口が「ものいわじ父は長柄の人柱 鳴かずば雉も射られざらまし」と詠んだ。妻が口をきけるようになったことを喜んだ夫は、雉を手厚く葬って北河内に引き返し、以後仲良く暮らした。

など時代や解釈はいろいろありますが

引用元:大阪市ホームページ

大願寺はJR東海道線の東淀川駅近くにあります。

大願寺門

スポンサーリンク

大願寺境内

大願寺本堂

で長柄の人柱の巖氏の碑ですが、この寺の裏にあります。ぐるっと1周しないとわかりません。

長柄人柱巖氏碑

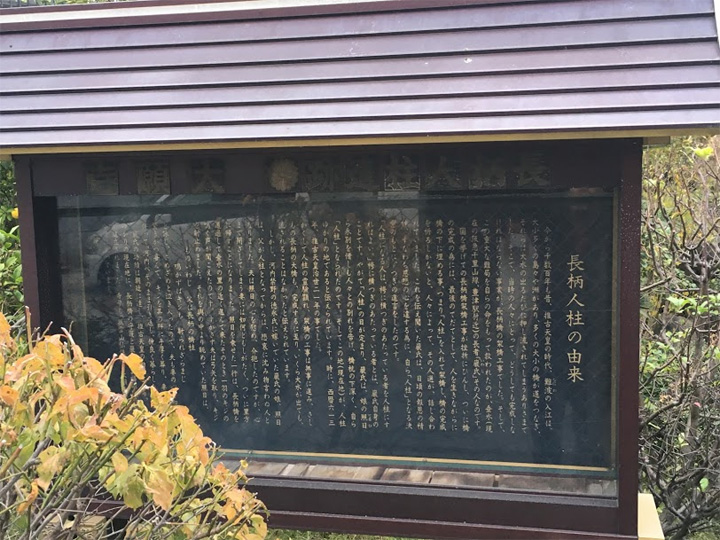

手前には由来が書いてある看板が

碑へは鍵がかかっており、関係者でないと近づけません。

長柄人柱巖氏碑

名称:長柄人柱巖氏碑

住所:〒532-0002 大阪市淀川区東三国1丁目4−21付近

[map lat="34.742009" lng="135.503896"]